CONTRETEMPS REVUE DE CRITIQUE COMMUNISTE

Plus de 23 000 universitaires ont appelé à la démission de Frédérique Vidal après que leur ministre de tutelle eut déclaré vouloir lancer une enquête sur « l’islamo-gauchisme », une notion jugée sans fondement scientifique par les principales instances nationales de la profession. Pourtant, l’ « islamo-gauchisme » fait toujours partie de l’agenda politique (ladite enquête reste prévue) et médiatique. Opportunisme dans la perspective de la campagne présidentielle de 2022, alors que se multiplient les signaux de détresse étudiante et de crise du personnel universitaire ? Opportunisme de certains grands médias, dans lesquels les « problèmes » liés à l’immigration, à l’islam et à la gauche font régulièrement la « Une » de leurs colonnes et de leurs interviews ? Sans doute.

Mais pour mieux comprendre la banalisation et l’instrumentalisation de l’ « islamo-gauchisme » dans l’espace public, il est utile de revenir à la fin du mois d’octobre 2020, au moment où la notion est devenue une véritable « affaire » politique et médiatique. Avec un fait marquant : les mêmes accusations gouvernementales, tenues alors par Jean-Michel Blanquer (qui pointait particulièrement du doigt les théories intersectionnelles) après l’assassinat de Samuel Paty, se trouvaient reprises par des universitaires dans le « Manifeste des 100 » (rejoints par 158 autres personnes) publié dans Le Monde. Ces derniers demandaient notamment à Madame Vidal « de mettre en place des mesures de détection des dérives islamistes [à l’Université], de prendre clairement position contre les idéologies qui les sous-tendent, et d’engager nos universités dans ce combat pour la laïcité et la République ». Ils ont visiblement été entendus.

Au vu de la gravité des accusations portées et de leur écho dans le champ politique, il convient de s’intéresser à l’argumentation du Manifeste. Cela d’autant plus que, davantage qu’une tribune parmi tant d’autres, les signataires disent fournir des « preuves à l’appui » de cette gangrène de l’université par les idéologies incriminées : un corpus de 48 articles de presse, trois émissions radio, un documentaire et cinq ouvrages. « Parlons moins mais parlons vrai. Parlons des faits.», écrivent-ils. Nous avons donc analysé le corpus, même si le Manifeste en lui-même et la page d’accueil donnaient déjà quelques indications : « Les idéologies indigéniste, racialiste et « décoloniale » », « qui se prétendent des sciences », « font le lit de l’islamisme ». Premier argument, donc : les travaux incriminés sont dangereux en raison de leur solidarité (directe ou indirecte) avec l’extrémisme religieux et politique. Second argument : ils sont non scientifiques parce qu’idéologiques, militants ou engagés.

Passons sur le premier, étant donné que le corpus ne compte aucun article publié dans une revue académique à comité de lecture, c’est-à-dire évalué par les pairs, ni d’enquête de terrain approfondie ou d’enquête statistique[1], qui permettraient de donner de la consistance à l’ « islamo-gauchisme » en France et de prouver le lien de causalité entre lesdites idéologies et les actes terroristes ou criminels. Cela renforce l’intérêt de se questionner sur le second argument. Dans la mesure où un ensemble divers de recherches en sciences humaines et sociales (SHS) est présenté comme alimentant une même « haine des « blancs » et de la France », se pose la question : les « preuves à l’appui » du Manifeste (leur sélection, leur contenu, leur interprétation) relèvent-elles seulement des faits ? N’y-a-t-il pas d’idéologie sous-jacente ? Autrement dit, sont-elles vraiment « neutres » ?

Sélection (partielle) et interprétation (partiale) des « preuves »

Pour répondre à ces questions, commençons par nous pencher sur les émissions radio du corpus (toutes de France Culture) afin de voir comment le débat est amené. Deux d’entre elles s’appuient principalement sur une lettre ouverte (signée par 150 écrivains, journalistes et artistes) parue au mois de juin 2020 dans le magazine américain Harper’s, et accueillent Thomas Chatterton-Williams, un de ses signataires. Dans

« Politique identitaire aux Etats-Unis, du racisme à la “cancel culture” » (27 septembre 2020), le présentateur introduit l’émission en expliquant que la lettre dénonce un « climat intellectuel de menaces, de dénonciations voire de peur que les américains appellent “Cancel culture” ou culture de la censure » qui, aux Etats-Unis, sévirait notamment dans les universités à propos des « questions de race et de genre ». Ce climat, qui « s’apparenterait à un maccarthysme de gauche », « aurait infesté les médias, le monde de la culture et même la vie des entreprises ».

On remarquera au passage qu’une lettre ne constitue pas en soi une « preuve » d’une dérive générale de l’université, d’autant que l’émission transpose, sans la questionner, la « cancel culture » au contexte français. Mais relevons le choix des mots utilisés par le journaliste, qu’il s’agisse de catégories générales rappelant des heures graves de l’histoire américaine (le maccarthysme, ici renvoyé à la gauche) ou de la métaphore biomédicale (une sorte de virus aurait infecté une partie de la population américaine pour créer un climat nauséabond imprégnant tous les secteurs de la vie sociale, des médias au monde du travail). Le ton est donné, à même de susciter la peur d’ennemis à la fois invisibles, insaisissables mais nombreux et potentiellement partout.

Pourtant, à rebours de cette mise en abîme, on aurait pu retenir toute autre chose à ce sujet, comme l’illustre une autre émission («

Cancel culture : le débat est-il possible ? »), où la présence d’une seconde invitée permet d’apporter du pluralisme au débat. Manon Garcia (philosophe), qui défend une thèse opposée, affirme en effet que « personne ne peut être en désaccord avec la position normative de la lettre, qui relève de la platitude : oui il faut se battre pour la justice tout en préservant la liberté ». Elle ajoute que son contenu repose principalement sur la juxtaposition de cas individuels relativement isolés (indépendamment de leur véracité et gravité). Et que cet « appel à la politesse » lancé par la lettre tend à laisser à l’arrière-plan le fait que « les réseaux sociaux permettent aussi de donner une voix aux gens qui sont marginalisés par les institutions » et subissent des discriminations au quotidien. Autant d’éléments de débat absents du Manifeste des 100.

Au terme de l’émission, on se questionne alors sur le choix de la faire figurer dans la liste des « preuves » à charge contre le prétendu « islamo-gauchisme » en France. Le doute grandit lorsque l’on constate que la sélection desdites preuves fait l’impasse sur d’autres émissions qui apportent elles aussi des contre-arguments ou la contradiction – pour s’en tenir à France Culture, se reporter par exemple à une série documentaire de l’émission « LSD » en quatre épisodes : «

Les débats de société à l’assaut de l’université »Un discours complotiste ?

Nous invitons le lecteur à parcourir le corpus pour constater pareille sélection (partielle) et interprétation (partiale) des « preuves à l’appui » du Manifeste, mises au service d’un même discours général aux accents complotistes. D’ailleurs, le nombre important d’articles de presse ne donne-t-il pas l’impression que le phénomène dénoncé est tout aussi important ? C’est que se jouerait dans les séminaires, les syndicats et les conseils de département une offensive ourdie dans l’ombre par des hordes de militants et d’idéologues coordonnés. L’ennemi serait donc (presque) partout. Le schéma de ce discours est connu au moins depuis la Guerre Froide et les discours accusant le marxisme de submerger et corrompre l’Université. Cette « menace communautariste, décoloniale, indigéniste ou néoféministe qui traverse tout l’enseignement supérieur » sévirait ainsi « à Normale Sup, à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) ou à Sciences Po », mais aussi à « Paris 3, Paris 7 en socio, Paris 8, Paris 13, Lyon 2, Lille 2, Rennes 2, Toulouse 2 », voire au CNRS, à la Fondation Maison des sciences de l’homme et au Conservatoire national des arts et métiers (L’Opinion, 6 octobre 2020).

Rhétorique classique du « complexe obsidional » (sentiment de subir un siège), ce drame national se doublerait de surcroît d’un volet international. En écho aux mécanismes classiques des théories du complot, ce discours postule une complicité entre l’ennemi intérieur et ses cinquièmes colonnes étrangères : les « décolonialistes » trouveraient ainsi des relais au niveau des plus hautes institutions culturelles européennes, lesquelles seraient déjà passées dans le camp des Frères musulmans (Le Point, 18 novembre 2020). Se déployant à l’échelle occidentale, « un mouvement polymorphe qui prétend à l’hégémonie dans le monde intellectuel » tisserait sa toile « à travers le monde et tout particulièrement des deux côtés de l’Atlantique », bien décidé à abattre d’un même coup « l’Occident, l’universalisme et l’humanisme du “mâle blanc” » (FigaroVox, 17 novembre 2020).

Pourtant, de façon contradictoire, cette critique est associée à une autre : celle qui dépeint les théories honnies comme des importations étrangères, allogènes, extérieures au terreau français. Les difficultés liées à la circulation internationale des idées ont bien été signalées dans les sciences sociales, et notamment par des auteurs (comme Bourdieu) que des signataires du Manifeste vouent aux gémonies. Mais l’enjeu, ici, n’est pas d’ordre scientifique : les théories d’importation sont dénoncées par principe en raison de leur influence néfaste. La déferlante qui s’abattrait sur les universités françaises serait ainsi un sous-produit de « l’influence du gauchisme identitaire américain […], dont les nourritures psychiques proviennent des campus étatsuniens pratiquant le culte de la “radicalité” » (FigaroVox, 10 novembre 2020). L’un des signataires du Manifeste estime qu’« il est à première vue étonnant qu’une pensée aussi américaine ait pu prendre pied chez nous » (Le Point, 13 octobre 2020).

Chacun chez soi, et les sciences humaines seront bien gardées. Et peu importe d’ailleurs de savoir si ces théories supposément exogènes n’auraient pas en réalité des racines bien françaises car, comme précisé dans l’un des articles listés (Actu Philosophia, 11 septembre 2020), ces mêmes campus états-uniens les rattachent à ce qu’ils nomment (abusivement ou non, là n’est pas la question) la « French theory ». Aussi s’étonne-t-on de retrouver sous la plume de ces auteurs des postures qui relèvent d’un nationalisme épistémologique bien éloigné du cosmopolitisme et de l’universalisme des Lumières dont ils se réclament.

Non sans cohérence, ce discours médiatique se double d’une logique jésuitique. Les invectives à l’encontre des « décoloniaux » et « néo-féministes » auraient, entre autres motivations, la protection des faibles d’esprit, qu’il s’agirait de préserver de ce que les prédicateurs et entrepreneurs de morale ont longtemps appelé le « poison des mauvais livres » – une rhétorique analysée par Gisèle Sapiro dans La responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France (XIXème-XXIème siècle), publié au Seuil en 2011. Un communiqué de la LICRA figurant dans le corpus (2 octobre 2017) proclame ainsi que « le détournement politique de l’université est un poison dangereux ». L’un des articles du Manifeste dénonce « une forme d’emprise [des universitaires] sur les étudiants, public captif », qui explique qu’« une part de la jeunesse dénuée de repères autres que les slogans des manipulateurs se laisse embrigader » (Marianne, 5 juin 2018). Déniant aux étudiants toute possibilité de distance ou de résistance critique, ce discours les assimile à des réceptacles passifs. Mais la responsabilité de cette aliénation incomberait à l’évidence aux universitaires, accusés de chercher à « séduire des jeunes gens épris de justice qui ignorent qu’on les entraîne vers le dogmatisme, la haine et la violence », selon les termes d’une tribune publiée le 28 octobre 2020 par le collectif Vigilance Universités.

En posant ainsi les termes du problème, les porteurs de la subversion intellectuelle « décoloniale » ou « néo-féministe » sont campés comme les responsables d’une forme de « terrorisme intellectuel qui rappelle ce que le stalinisme avait naguère fait subir aux intellectuels européens les plus clairvoyants » (Le Point, 17 juillet 2020). Au-delà de la reductio ad Stalinum, par cette rhétorique d’intellectuels non-conformes, seuls contre tous, les signataires du Manifeste et les auteurs des articles cités à l’appui se posent à la fois en victimes et en meneurs d’une lutte de résistance contre une armée d’occupation intellectuelle.

Une dernière ligne argumentative (reprise d’ailleurs par Madame Vidal) des auteurs consiste à accuser leurs adversaires de faire œuvre d’idéologie et non de science, de sacrifier les idéaux de la recherche pure sur l’autel de leur militantisme. Un des articles mobilise ainsi les analyses d’une conseillère régionale du Val-d’Oise expliquant aux universitaires les conditions légitimes d’exercice de leur métier. Suivant les préceptes de l’élue locale, « la parole militante est présentée comme une démarche de recherche scientifique au sein même de l’Université », au prix d’une confusion « entre propagande idéologique et travail universitaire » (FigaroVox, 22 novembre 2017). Selon une logique analogue, une directrice de recherche au CNRS affirmait plus récemment :

« On est en train de former une génération de soi-disant chercheurs convaincus que la sociologie doit être militante » (Marianne, 12 avril 2019).

Faut-il rappeller qu’Émile Durkheim affirmait dès sa thèse de doctorat : « Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu’un intérêt spéculatif » ? De plus, à ce compte-là, ce serait disqualifier quasiment tous les autres grands noms des sciences humaines et sociales (P. Bourdieu, A. Giddens, C. Levi-Strauss, M. Mauss, M. Mead, R. Park, A. Touraine, Max Weber, Marianne Weber, W. E. B. Du Bois, S. Hall, C. Guillaumin, etc.) qui ont articulé, d’une manière ou d’une autre, recherche et engagement. Une articulation qui, dans d’autres contextes, est vue comme nécessaire pour alimenter le débat démocratique.

« Quelqu’un voit-il une différence avec les Gardes rouges ? »Du reste, la neutralité du Manifeste et de ses « preuves à l’appui » est loin d’être évidente. L’essentiel tient en effet dans la tension fondamentale de ce discours biface : d’un côté, l’attachement revendiqué aux valeurs de la science pure contre le militantisme et la partialité ; de l’autre, une série de jugements indéniablement idéologiques. Ainsi le véritable spectre qui hante l’Université ne serait autre que celui du « gauchisme ». Dans la droite ligne des combats de mai 1968 ou des affrontements ritualisés « gauchistes contre “fafs” », on assisterait aujourd’hui, selon un ancien recteur, « à une très forte gauchisation du corps universitaire, passé de la gauche à l’extrême gauche, notamment dans le domaine des sciences sociales » (L’Opinion, 30 octobre 2019).

Dans cette droite ligne, une variante, plus surprenante, réside dans le fait que ce discours anti-gauchisme emprunte directement sa tonalité aux combats anticommunistes de la Guerre Froide. Ces universitaires mobilisent ainsi un univers de références profondément daté. La mouvance décoloniale (que l’on croyait pourtant issue de théories états-uniennes) tirerait ses origines de la trahison des « intellectuels marxistes-léninistes » des années 1970, repositionnés sur une ligne hostile à l’Occident et favorable ou du moins tolérante vis-à-vis de l’islam politique (FigaroVox, 10 novembre 2020). Un article évoque ainsi le « temps de la Révolution culturelle » avant de demander : « Quelqu’un voit-il une différence avec les Gardes rouges ? » (L’Obs, 13 février 2020).

Bourdieu, marxisme, léninisme, maoïsme, bolchévisme : un ensemble d’auteurs, de courants et de théories sont finalement mis à l’index comme faisant partie d’un tout – un des avantages des catégories fourre-tout comme l’islamo-gauchisme, autorisant aisément les amalgames. On comprend mieux, dans ces conditions, que les théories intersectionnelles par exemple soient présentées comme des « « idéologies bulldozers » caricaturales et culpabilisantes » qui « combattent l’ « Occident » accusé d’être responsable des malheurs du monde », solidaires d’une gauche « molle »dans le déni (Le Point, 18 novembre 2020). Au vu de leur diversité et de leur complexité, il aurait fallu a minimaexpliquer précisément à quels précurseurs, textes fondateurs et processus historiques les recherches incriminées se réfèrent, et à quelle échelle (nationale ou internationale) elles se situent.

Au bout du compte, il apparaît que le Manifeste des 100, ainsi que la catégorie d’ « islamo-gauchisme » dont il se fait le relai actif, relèvent de la supercherie intellectuelle et se situent sur le terrain politique, non sans un certain succès (voir les tentatives pour contrôler

l’intégrité scientifique de la recherche

ou les possibilités de manifester dans les facultés). Il s’inscrit dans une offensive plus large et plus ancienne, décuplée depuis les attentats de 2015, qui dépasse de loin le champ intellectuel. La dénonciation de l’ « islamo-gauchisme » n’est pas sans rappeler celle de la « culture de l’excuse » (selon Manuel Valls) et du « sociologisme » (d’après Philippe Val), d’après lesquelles la sociologie justifie par exemple l’échec scolaire mais aussi les comportements délictuels ou criminels – confondant ce qui relève de la compréhension et de l’explication d’un côté, et le jugement de l’autre.

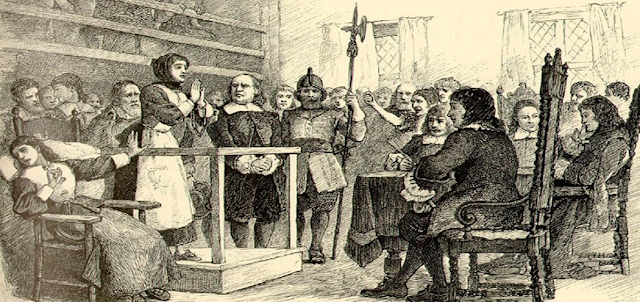

On serait presque tenté de voir dans le langage « preuves à l’appui » le signe non pas d’une argumentation scientifique mais d’un registre policier ou pénal, comme on mobiliserait des preuves à l’appui d’une interpellation ou d’une accusation. Qu’en est-il alors des lecteurs et auditeurs, ainsi pris à partie et mis dans une position de jurés condamnant la partie adverse ? Et, d’ailleurs, les non-spécialistes ont-ils une idée plus précise de ce que sont les théories intersectionnelles, décoloniales, post-coloniales, néoféministes, etc., après avoir parcouru le corpus des « preuves à l’appui » ?

En tous les cas, en donnant la primauté à la polémique et à la disqualification sur le débat pluraliste et contradictoire, à l’opinion sur les faits objectivés et contextualisés, le Manifeste des 100 signale une nouvelle étape dans l’offensive idéologique de disqualification de la gauche et dans la dérive de certain-es intellectuel-les (y compris issu-es de la gauche), qui tendent à voir dans les tentatives de description critique des rapports de domination à la fois un refus de la « Science » et une menace pour la « République ».

Note

[1] Voir Nicolas Roux et Pauline Perrenot, « L’université menacée par « l’islamo-gauchisme » ? Une cabale médiatique bien rodée », Acrimed, 2 mars 2021.